4億年前に植物でも動物でも無い未知の多細胞生物系統がいた可能性があると判明

2025-03-26

著者: 健二

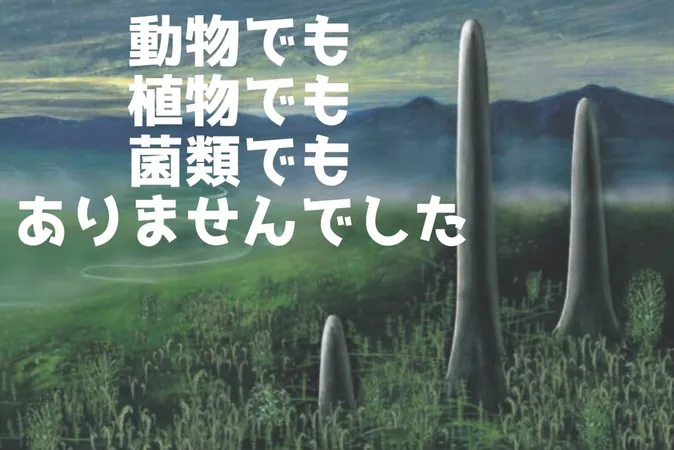

プロトタキシルスの正体:植物か、動物か、別次元か?

プロトタキシルスと呼ばれる化石が最初に学界で注目されたのは、約4億1600万年前の19世紀半ばであった。

その頃の研究者たちは、断片的な化石から見えてくる「巨大な菌状の構造」に強い衝撃を受け、「原始的な細菌のような巨大植物ではないか」「藩根(キノコの根状)にどこかから大きなキノコでは?」といった多様な説をめぐらしていた。

一部には「地衣類(藻類と菌類の共生体)の先祖が巨大化したのでは」といった大腫な推測まで飛び出し、それに対して長い間確定的な結論に至っていなかった。

そこからプロトタキシルスが生きていた約4億年前の地球上にはまだ大きな植物が出現していませんでした。

もしこれが本当に「巨大キノコ」として認識されるなら、植物の少ない地表で何を分解して腐食を得ていたのか、あるいは植物に近い特殊な進化を遂げていたのか、あるいは古代の陸上生態系を考える上での大きな興味を引く。

また、菌類説に基づけば、海にいた生物が一時的に陸へ進出した可能性まで考えられ、学説はますます深まることが期待されています。

実際に考古学からの同位体分析から「光合成とは違うパターンを示すため、他の生物を分解する藻類のようだ」と報告され、「巨大キノコ説」が一時的に強まっています。しかし、未だにその本質は謎に包まれたままです。

こうした新しい観点をもとに、スコットランド東部の「Rhynieチャート」で見つかった育成菌類の化石においては、約4億年前の多様な生態系が同時に共存していたことが確認されています。この研究からは、古代の多細胞生物の進化を考える上で新たな視点がもたらされ、その結果、私たちの地球史に対する考え方も刷新される可能性があります。

最終的には、プロトタキシルスが菌類ではあるが、動物でも植物でもない新たな領域を表す存在として、一時的に重要な点であることが分かりました。これからの研究によって、私たちが知っている生物に対する理解がどのように変わるのか、非常に楽しみです。

Brasil (PT)

Brasil (PT)

Canada (EN)

Canada (EN)

Chile (ES)

Chile (ES)

Česko (CS)

Česko (CS)

대한민국 (KO)

대한민국 (KO)

España (ES)

España (ES)

France (FR)

France (FR)

Hong Kong (EN)

Hong Kong (EN)

Italia (IT)

Italia (IT)

日本 (JA)

日本 (JA)

Magyarország (HU)

Magyarország (HU)

Norge (NO)

Norge (NO)

Polska (PL)

Polska (PL)

Schweiz (DE)

Schweiz (DE)

Singapore (EN)

Singapore (EN)

Sverige (SV)

Sverige (SV)

Suomi (FI)

Suomi (FI)

Türkiye (TR)

Türkiye (TR)

الإمارات العربية المتحدة (AR)

الإمارات العربية المتحدة (AR)