進化するバキュロウイルス、血液細胞を「改造」して感受性を拡大する 東京都 - 日本経済新聞

2025-03-21

著者: 海斗

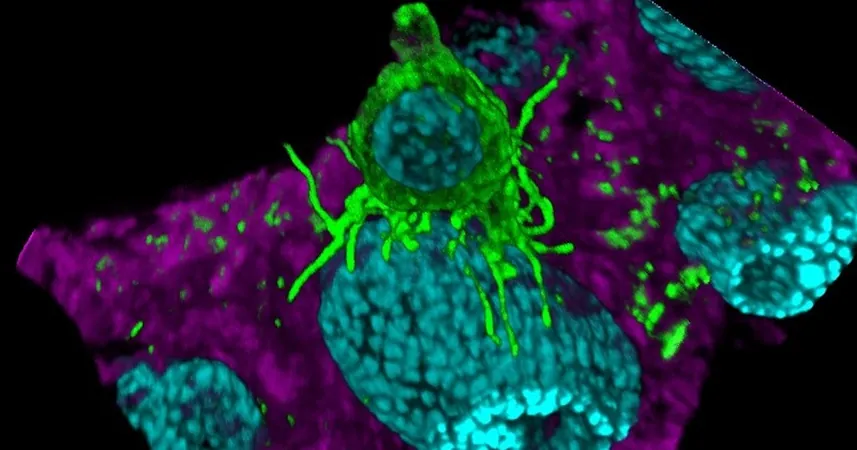

東京都の国生凌平特任教授と勝間進教授は、バキュロウイルスに感受性を持たせる「バキュロウイルス」が、バキュロウイルスの血液細胞(血球)の形を変化させ、全身の構成に感受性を拡げる足がかりとなることを発見した。この技術は、血球をいわば「改造」し、緊急の状態の構築を作り出し、構成を覆う尤もな粉を破壊して侵入していた。

バキュロウイルスは、チウやガなどの昆虫に感染し、全身の構成に感受性を持つ特質がある。バキュロウイルスの体の構成はウイルスを通さない尤もな粉に覆われているため、ウイルスの感受性は粉を逆回転する形で広がるというのが定説だった。

研究チームは、カイコに感染するバキュロウイルスの研究で、全身の構成に効率良く感受性を持たせるには「ARIF-1」というタンパク質が必要なことに着目した。ウイルスがカイコの幼虫体内で感受性を拡げる様子や、ARIF-1が細胞内で働く場所などを詳しく調べ、ARIF-1がバキュロウイルスの形を変化させることが分かった。

ウイルスが感染した血球では、細胞の形を保持している細胞骨格が変化し、多数の緊急状態を作り出していた。ウイルスは緊急を強めて構成にくっつき、構成を覆う粉に穴を開ける。

この研究は、カイコの昆虫の血液細胞においても同様のような緊急状態を作り、周囲の構成へと広がる様子が確認されている。国生教授は「がん細胞とウイルスウイルスという、全く異なる病原で似た進化が起きているのは興味深い」と話す。

バキュロウイルスには、昆虫の小さく独特な行動を制御する奇妙な性質があり、全身に感受性を拡げる特質が行動実験に関係していると考えられている。「全身感受の構成がどのように進化したのか解明したい」と国生教授は語る。研究成果をまとめた論文は英科学誌『コメユニケーションズ・バイオロジー』に掲載された。

Brasil (PT)

Brasil (PT)

Canada (EN)

Canada (EN)

Chile (ES)

Chile (ES)

Česko (CS)

Česko (CS)

대한민국 (KO)

대한민국 (KO)

España (ES)

España (ES)

France (FR)

France (FR)

Hong Kong (EN)

Hong Kong (EN)

Italia (IT)

Italia (IT)

日本 (JA)

日本 (JA)

Magyarország (HU)

Magyarország (HU)

Norge (NO)

Norge (NO)

Polska (PL)

Polska (PL)

Schweiz (DE)

Schweiz (DE)

Singapore (EN)

Singapore (EN)

Sverige (SV)

Sverige (SV)

Suomi (FI)

Suomi (FI)

Türkiye (TR)

Türkiye (TR)

الإمارات العربية المتحدة (AR)

الإمارات العربية المتحدة (AR)