ステルス値上げに「懸念」「ざるい」 濁上リスク大でも、企業が踏み切らない訳

2025-04-03

著者: 雪

最近、商品の価格を上げる際に、表向きは値上げを講じずにコストを内部で吸収する「ステルス値上げ」が注目されています。この手法は一見、消費者に対する優しさとも受け取られますが、実際には企業側にとってのさまざまなリスクを伴います。

商品の価格上昇が続く中、原材料費や人件費が高騰しているため、企業は利益を維持するための方法を模索しています。しかし、値上げをさらけ出すことは、消費者の反発を招き、ブランドイメージにも悪影響を及ぼす可能性があるため、ステルス値上げに頼る企業が多いのです。

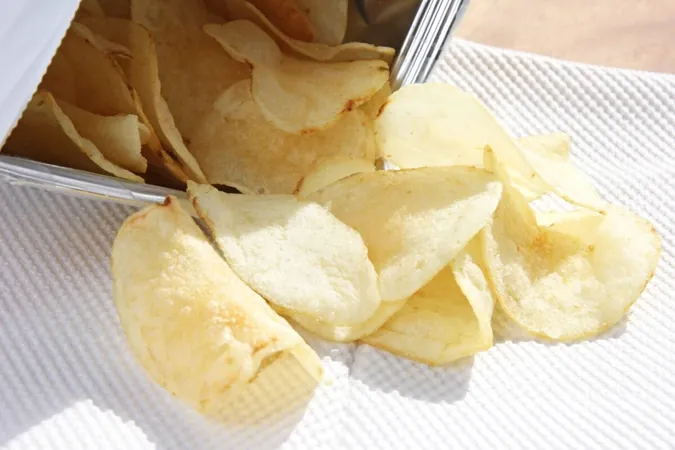

また、最近の調査によると、多くの企業がコスト上昇に対する対応として製品仕様を見直したり、量を減らしたりする傾向が見られます。これにより、値段が据え置かれたように見えても、実際には内容量が減っているという事例が多発しています。

さらに、顧客が期待する品質や分量が変わってしまうと、顧客の信頼を失うリスクが高まります。例えば、以前は200グラム入っていた商品が、今では180グラムに減った場合、消費者は同じような価値を期待してしまうため、そうした変化を受け入れづらくなるのです。

そのため、企業は物価の変動に敏感になり、値上げのリスクを危惧するあまり、単純に商品価格を引き上げられない状況にあります。結局のところ、消費者との信頼関係を重視した結果として、価格政策が難しくなり、消費者が抱く商品価値をどのように維持するかが今後の課題となります。

また、環境意識の高まりも企業の価格政策に影響を与えています。環境に配慮した商品開発や持続可能な製品を提供することは、消費者からの支持を得るための重要な要因として位置づけられています。そのため、企業は値上げに対して慎重になり、消費者に納得してもらえるような説明や価値提供が求められています。今後、企業が直面するさまざまな課題を乗り越え、どのように持続的な成長を果たしていくのかが注目されます。

Brasil (PT)

Brasil (PT)

Canada (EN)

Canada (EN)

Chile (ES)

Chile (ES)

Česko (CS)

Česko (CS)

대한민국 (KO)

대한민국 (KO)

España (ES)

España (ES)

France (FR)

France (FR)

Hong Kong (EN)

Hong Kong (EN)

Italia (IT)

Italia (IT)

日本 (JA)

日本 (JA)

Magyarország (HU)

Magyarország (HU)

Norge (NO)

Norge (NO)

Polska (PL)

Polska (PL)

Schweiz (DE)

Schweiz (DE)

Singapore (EN)

Singapore (EN)

Sverige (SV)

Sverige (SV)

Suomi (FI)

Suomi (FI)

Türkiye (TR)

Türkiye (TR)

الإمارات العربية المتحدة (AR)

الإمارات العربية المتحدة (AR)