再エネ再拡大。32年まで増加続く専門家「国民の資源枠を超えている」

2025-04-05

著者: 結衣

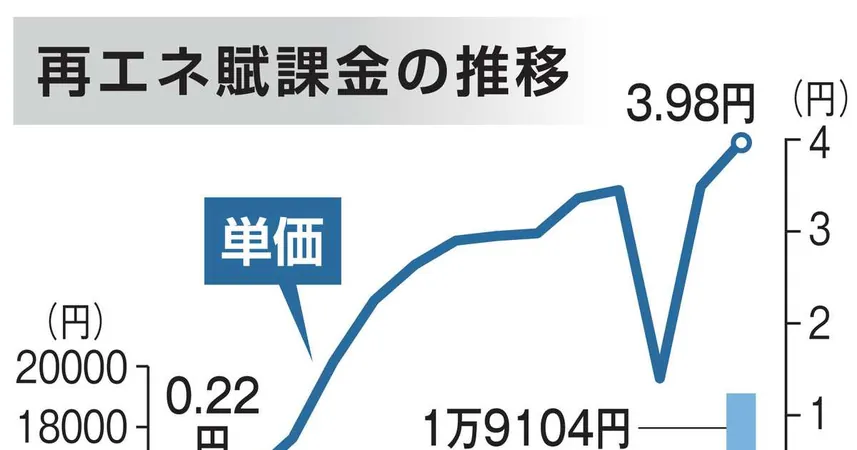

太陽光や風力発電などの再生可能エネルギーを普及させるために電気料金が上昇する「再エネ補助金」の引き上げが続いている。2025年度の単価は2年連続で上昇し、標準家庭(使用量400キロワット時)が月額1,600円の上昇、12年度の導入以来最高で、電気料金の1割超になっている。補助金総額は25年度までに25兆円を超え、32年度まで増加を続ける見込みだ。

再エネ普及に伴う負担は、存在意義を問う声も強まっている。

経済産業省は25年度の補助金単価1キロワット時当たり3.98円に設定し、5月調査分の電気料金から適用され、標準家庭で月額1,592円、年度1兆9,104億円が上昇する。補助金は24年度まで96.49円上昇、電気料金は月額196円、年度2,352円高くなる。

政府は、「再エネで発電された電気は20年といった長期にわたって固定した価格で買い取れるよう電力会社に義務付ける『固定価格買い取り制度』(FIT)を12年度に始めた。電力会社は、買い取り総額と市場での販売収入の差額を補助金で穴埋めることになった。

市場価格などの低下毎年度設定

補助金は、産出額が再エネの導入状況や市場価格などを踏まえて毎年度設定される。導入当初の12年度は0.22円だったが、再エネの普及に伴って右肩上がりで増え、22年度には15倍超の3.45円にまで上昇した。

23年度はロシアによるウクライナ侵攻などに伴い電力の市場価格が高騰し、電力会社の販売収入が増えたため、正反対に補助金の単価は1.40円に下がった。たとえ24年度は市場価格が一段と下がったとのことで3.49円となり、上昇トレンドが戻った。

補助金は32年度まで増え続ける見通しだ。FITが導入された12年度に事業用太陽光の買い取り価格は1キロワット時当たり40円に設定された。その後、現在の10円前後まで徐々に下がってきたが、買い取り期間は20年で、価格の高い案件から買い取りが終了しており、補助金も縮小する見通しだ。

補助金の単価はどの程度まで上昇するのか。電力中研の朝野氏は、「30年までの政府の再エネ目標の導入が進む場合、4.5円程度まで上がる可能性がある」と見る。標準家庭の電気料金に月額1,800円が上昇する水準だ。

同研が19年に消費者を対象に実施した調査では、再エネ普及に対する費用負担を許容するのは全体の66%だった。その中で許容額を尋ねたところ、7割が電気料金に占める割合として「5%以下」を選んだ。足元では補助金は電気料金の1割を超えており、朝野氏は「すでに国民の許容範囲を超えている」と指摘する。

補助金の引き下げや導入の合理化などでコスト低減は進んでいるとの主張もある。それでも国民負担は増加しており、業界関係者は「最初の30~40円という買い取り価格が高すぎた。契約を結ぶ時の思惑にもよるが、失敗だった」と批判する。

朝野氏によると、12~25年度の補助金の総額は累計で25兆円に達する見込み。二酸化炭素(CO2)を1トン削減するために要する費用は3万円を超える試算で、費用対効果の悪い対策だと指摘されている。国民負担について強い懸念が示されている。

Brasil (PT)

Brasil (PT)

Canada (EN)

Canada (EN)

Chile (ES)

Chile (ES)

Česko (CS)

Česko (CS)

대한민국 (KO)

대한민국 (KO)

España (ES)

España (ES)

France (FR)

France (FR)

Hong Kong (EN)

Hong Kong (EN)

Italia (IT)

Italia (IT)

日本 (JA)

日本 (JA)

Magyarország (HU)

Magyarország (HU)

Norge (NO)

Norge (NO)

Polska (PL)

Polska (PL)

Schweiz (DE)

Schweiz (DE)

Singapore (EN)

Singapore (EN)

Sverige (SV)

Sverige (SV)

Suomi (FI)

Suomi (FI)

Türkiye (TR)

Türkiye (TR)

الإمارات العربية المتحدة (AR)

الإمارات العربية المتحدة (AR)