健康

コロナウイルス感染症の通口治療薬シリーズの開発と作用機序の解明

2025-03-28

著者: 蓮

新型コロナウイルスSARS-CoV-2のパンデミックは長期にわたっており、世界中の人々の健康に大きな影響を与え、急性事態を引き起こしています。しかし、この状況においても、社会生活全体にさまざまな影響を及ぼし続けています。そんな中、新たな通口治療薬が2種類も開発されました。これらは主に重症化リスクの高い患者に対して用いられますが、「飲み合わせ」の問題、静脈内投与の必要性、有効性が最適ではない理由などから、使用には比較的制限が設けられています。特に、適用禁忌の問題がなく、簡単に使用できるコロナウイルス治療薬が必要とされています。また、今後新たな高病原性コロナウイルスが出現するリスクについても研究開発を継続することが重要です。

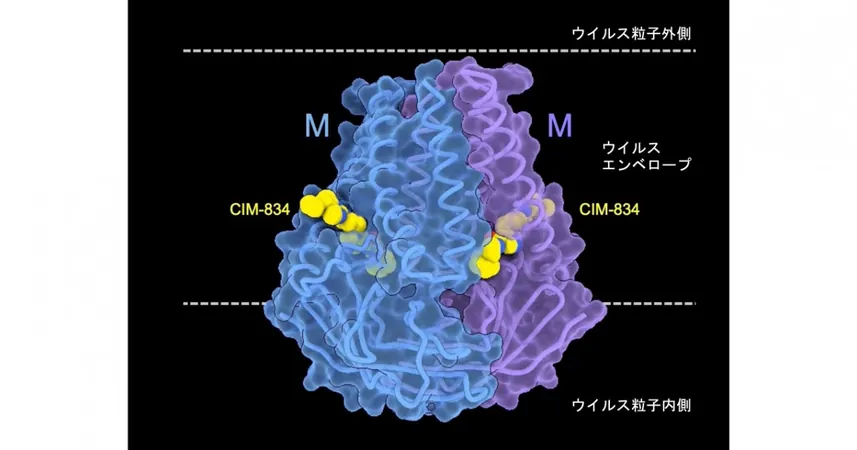

野村一通 医学研究科准教授、清水敏之 東京都立大学教授、大塚志織教授が参加した国際共同研究チーム(Johan Neyts教授が主導)は、SARS-CoV-2の宿主細胞でのユウレイウイルスの形成を阻害する新規化合物を見出し、その化合物を動物に投与することによりコロナウイルス感染症が治療可能であることを示しました。さらに、その化合物の作用機序を解明し、SARS-CoV-2エンベロープに存在する膜タンパク質M proteinであることを特定し、化合物の作用機序を説明しました。

本研究成果は、2025年3月26日に、国際科学誌「Nature」に掲載される予定です。新たな治療薬の効果に期待が寄せられる中、早期の実用化が待たれます。

Brasil (PT)

Brasil (PT)

Canada (EN)

Canada (EN)

Chile (ES)

Chile (ES)

Česko (CS)

Česko (CS)

대한민국 (KO)

대한민국 (KO)

España (ES)

España (ES)

France (FR)

France (FR)

Hong Kong (EN)

Hong Kong (EN)

Italia (IT)

Italia (IT)

日本 (JA)

日本 (JA)

Magyarország (HU)

Magyarország (HU)

Norge (NO)

Norge (NO)

Polska (PL)

Polska (PL)

Schweiz (DE)

Schweiz (DE)

Singapore (EN)

Singapore (EN)

Sverige (SV)

Sverige (SV)

Suomi (FI)

Suomi (FI)

Türkiye (TR)

Türkiye (TR)

الإمارات العربية المتحدة (AR)

الإمارات العربية المتحدة (AR)