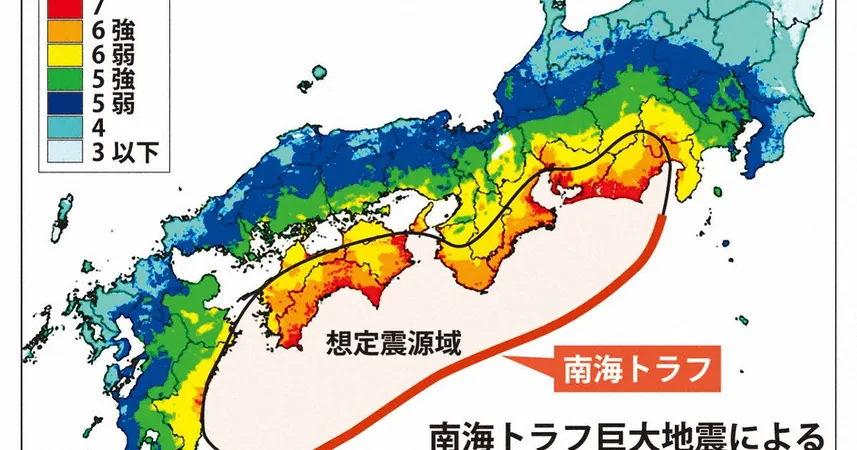

南海トラフ地震の死者29.8万人、新たな被害想定公開【衝撃】

2025-03-31

著者: 芽依

南海トラフから九州地方にかけて発生する「南海トラフ巨大地震」について、政府の有識者会議が29日、最悪のケースとして、直接死者が29万8000人、全壊・焼失建物が235万棟に上るとする新たな被害想定を発表しました。2012年の前回想定では、それぞれ32万3000人、238万6000棟となっており、大幅な見直しが行われました。

政府は23年度末までに死者数を8割、全壊・焼失建物を5割減少させる目標を定めてきましたが、今のところ1割にも満たない減少にとどまっています。

経済被害は、間接的な影響も含め292兆円に達すると見込まれており、物価の高騰も反映されて前回想定(13年)より72兆円増加し、国家予算の2.5倍に達します。

政府は今後、目標に向けた計画の見直しを進めるとともに、有識者会議は「今後の行政主体による対策だけでは限界がある」として、国民一人一人が住居の耐震化や迅速な避難行動に取り組むよう呼びかけています。

また、最新の知見や防災対策に基づいて被害想定を改定するため、有識者で作るワーキンググループなど2つの会議が23年から討論を進めてきました。

今回の改定では、地形や地盤のデータが高精度化し、被害を受ける地域がより広範囲に及ぶことが判明。福島県から静岡県にかけて広がる海底の変形が深刻であることが追加されました。

したがって、南海トラフ沿いでマグニチュード9クラスの地震が発生すると仮定した場合、冬の厳しい夜に、南海トラフ地震による断層が大きく動き、東海地方の被害が著しくなると予測されています。21万人以上が津波に呑まれ、17万人が建物倒壊により被害を受け、8700人が火災で命を落とす可能性が高いとされています。前回との比較で微増していますが、東日本大震災の直接死(1万7590人)の18倍を超えます。

さらに、被災による疲労や病気で亡くなる人に関しても、初めて想定が公表されました。東日本大震災や能登半島地震のデータに基づき、最大で5万2000人と推計されます。

また、業務局の内部省は、死者数や全壊・焼失建物数が微減している要因について「前回と比べて地震の分布や地形のデータが異なるため単純比較はできない」と述べ、「耐震化や津波避難タワーの整備などハード対策が進んだ一方で、浸水域の増加などの変更で想定を引き上げた部分がある」としました.

Brasil (PT)

Brasil (PT)

Canada (EN)

Canada (EN)

Chile (ES)

Chile (ES)

Česko (CS)

Česko (CS)

대한민국 (KO)

대한민국 (KO)

España (ES)

España (ES)

France (FR)

France (FR)

Hong Kong (EN)

Hong Kong (EN)

Italia (IT)

Italia (IT)

日本 (JA)

日本 (JA)

Magyarország (HU)

Magyarország (HU)

Norge (NO)

Norge (NO)

Polska (PL)

Polska (PL)

Schweiz (DE)

Schweiz (DE)

Singapore (EN)

Singapore (EN)

Sverige (SV)

Sverige (SV)

Suomi (FI)

Suomi (FI)

Türkiye (TR)

Türkiye (TR)

الإمارات العربية المتحدة (AR)

الإمارات العربية المتحدة (AR)