生成AIの利活用拡大と課題整理【西田勳千佳のイマトミライ】

2025-03-30

著者: 陽斗

3月26日、OpenAIは、GPT-4oの画像生成機能を大幅に改善した。ChatGPTでは、画像生成が簡単に行えるようになり、Plus/Proなどの有料版だけでなく、無料のChatGPTユーザーでも利用できる。

急激な人員増加があり、OpenAIのサム・アルトマンCEOは「GPUが煮詰まっている」と述べ、利用制限の様子を示した。無料プランの利用者には「1日3回まで」といった制限を加えた。

一方、特定の作品に対して似ている作品を作る流れが増えた結果、「生成AIを使う時、どこに気を使えるべきか」という点が話題になっている。

今回は、改めてその点を振り返ってみよう。

手軽かつ確かな機能で「利用拡大」

「画像生成を少し控えてほしい。これは頻度を超えている。まったく睡眠が必要だ」という問題も生じている。

OpenAI CEOのサム・アルトマン氏はそうXにポストした。

彼がそう考える理由は、GPT-4oの画像生成モデルの改善が大きなものであったからだ。

重要な点は「指示に対して的確」であることだ。

美しいパターンを生成するサービスは多々ある。一方で、目的に合った画像を作り出すには、色々とプロンプトを工夫する必要がある。

だがGPT-4oの場合、シンプルなコマンドでも「それっぽい画像」を生成するし、その中に含まれる文字もかなり正確なものになった。

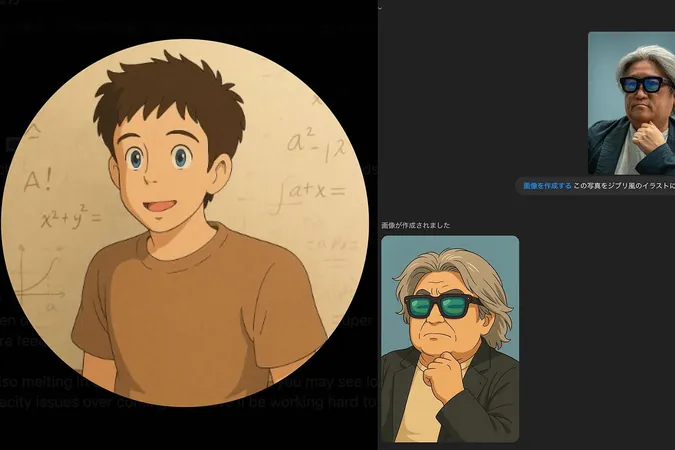

写真からイラスト調にする場合のコリティも高い。作家の写真に似せてどうかはともかく、「日本人に特化した」といった条件はかなりクリアしている。

言い換えれば、今回のアップデートによる画像生成は、単に「簡単」なものではなく、あらゆる生成AIの知名度も高い。その結果として、多くの人が「なにかに似た画像」を作り、ソーシャルメディアにポストする例が増えた。

なかでも目立ったのが「ジュリー風のイラストにする」というもので、サム・アルトマン氏も自らのサムネイルを作成して投稿するに至った。この現象は、ユーザー同士の無意識的な創造の文化を生んでいる。

それとは逆に、目立つのは「生成AIを使った利用」について。そして、その利用範囲は広く、「Creative Commons」などの利用条件が必要とされるが、特に著作権侵害の懸念がある。これに関しては、現在も議論が続いている。

こうした背景を踏まえた上で、生成した画像に関して著作権を持つことについては、まだ不透明な点がある。今後どのように解決されていくのか、注目が集まる。

Brasil (PT)

Brasil (PT)

Canada (EN)

Canada (EN)

Chile (ES)

Chile (ES)

Česko (CS)

Česko (CS)

대한민국 (KO)

대한민국 (KO)

España (ES)

España (ES)

France (FR)

France (FR)

Hong Kong (EN)

Hong Kong (EN)

Italia (IT)

Italia (IT)

日本 (JA)

日本 (JA)

Magyarország (HU)

Magyarország (HU)

Norge (NO)

Norge (NO)

Polska (PL)

Polska (PL)

Schweiz (DE)

Schweiz (DE)

Singapore (EN)

Singapore (EN)

Sverige (SV)

Sverige (SV)

Suomi (FI)

Suomi (FI)

Türkiye (TR)

Türkiye (TR)

الإمارات العربية المتحدة (AR)

الإمارات العربية المتحدة (AR)